Contrairement à la croyance populaire, l’efficacité d’un produit cosmétique ne vient pas d’un ingrédient « miracle », mais de l’intelligence de sa formule globale.

- La liste INCI est une recette : l’ordre des ingrédients et leur synergie sont plus révélateurs que la présence d’un actif à la mode.

- La forme du produit (sérum, crème, gel) et son pH sont des choix de formulation cruciaux qui dictent la performance et la sécurité.

Recommandation : Apprenez à penser comme un formulateur en évaluant l’architecture de la formule dans son ensemble, plutôt que de chasser le dernier ingrédient tendance.

Vous êtes passionné(e) de beauté, vous suivez les dernières tendances et connaissez sur le bout des doigts les bienfaits de la niacinamide, de l’acide hyaluronique ou du rétinol. Pourtant, face à un rayon de cosmétiques, le doute s’installe. Pourquoi ce sérum à la vitamine C est-il plus efficace qu’un autre ? Cette crème « concentrée à 10% » tient-elle vraiment ses promesses ? Le réflexe commun est de chercher un ingrédient star, une promesse marketing ou un label rassurant. On nous a appris à faire des listes d’ingrédients à éviter, à traquer les pourcentages les plus élevés, à nous fier aux allégations de « clean beauty ».

Et si je vous disais, en tant que formulateur cosmétique, que vous faites fausse route ? La véritable clé ne se trouve pas dans un seul ingrédient, mais dans l’architecture complète de la formule. La beauté d’un produit réside dans l’art subtil de sa conception : un équilibre précis entre efficacité, sécurité et sensorialité. C’est un secret bien gardé des laboratoires, loin des slogans publicitaires. Dans un marché canadien des cosmétiques en pleine effervescence, où des marques innovantes comme DECIEM (la maison mère de The Ordinary) ont rebattu les cartes en misant sur la transparence, il est temps de passer de l’autre côté du miroir.

Cet article n’est pas un énième guide pour diaboliser des ingrédients. C’est une invitation dans mon laboratoire. Je vais vous donner les clés pour décrypter une formule comme un professionnel, comprendre la synergie des ingrédients, déjouer les pièges du marketing et, finalement, faire des choix éclairés, basés non plus sur la peur ou la mode, mais sur la science de la formulation.

Pour vous guider dans ce décryptage, nous allons explorer ensemble les secrets de la formulation cosmétique, des fondations d’une crème aux subtilités de la « Clean Beauty ».

Sommaire : Décrypter la formulation cosmétique comme un pro

- La recette d’une crème : qui fait quoi dans la liste d’ingrédients ?

- Le premier ingrédient est la clé : comment la liste INCI vous dit la vérité sur votre produit

- Sérum ou crème ? Pourquoi la forme de votre produit est aussi importante que sa composition

- L’obsession du pH : le détail technique qui peut sauver ou ruiner votre peau

- « Concentré à 10% d’acide hyaluronique » : pourquoi ce chiffre ne veut souvent rien dire

- INCI pour les nuls : la méthode pour comprendre la liste d’ingrédients de vos cosmétiques en 5 minutes

- La règle d’or du DIY : l’hygiène et la conservation pour des cosmétiques sûrs

- Clean Beauty : le guide pour trier le vrai du greenwashing et faire des choix éclairés

La recette d’une crème : qui fait quoi dans la liste d’ingrédients ?

Imaginez une formule cosmétique non pas comme une simple liste, mais comme une équipe où chaque membre a un rôle précis. Un formulateur ne se contente pas de mélanger des ingrédients ; il construit une architecture de formule cohérente. Cette architecture repose sur un triangle fondamental : l’efficacité, la stabilité/sécurité, et la sensorialité. Chaque ingrédient est choisi pour servir au moins un de ces piliers. On distingue généralement trois grandes familles d’ingrédients.

D’abord, la base (ou excipient) : c’est le véhicule, le corps du produit. Souvent de l’eau (Aqua) ou des huiles végétales, elle constitue la majorité de la formule et détermine sa nature (aqueuse ou huileuse). Ensuite, les actifs : ce sont les « stars » du produit, les molécules choisies pour leur action ciblée (hydrater, anti-âge, anti-taches…). Enfin, les additifs : ce sont les travailleurs de l’ombre, essentiels à l’intégrité de la formule. Ils incluent les conservateurs (pour empêcher la prolifération bactérienne), les émulsifiants (pour mélanger l’eau et l’huile), les agents de texture (pour une sensation agréable) et les régulateurs de pH.

Étude de cas : The Ordinary, la révolution canadienne de la transparence

Fondée à Toronto, la marque The Ordinary (par DECIEM) a bouleversé le marché en se concentrant sur une communication radicalement transparente. Plutôt que de vendre une histoire, elle vend des formules. En mettant en avant des actifs reconnus à des concentrations efficaces et dans des bases épurées, elle a éduqué des millions de consommateurs à regarder au-delà du packaging. Son succès prouve que le public est prêt à comprendre la science, démontrant que la véritable valeur ne réside pas dans le luxe d’un pot, mais dans l’intelligence et l’honnêteté de sa formulation.

Comprendre cette répartition est le premier pas pour évaluer la véritable nature d’un produit. Une crème avec un actif puissant mais sans système de conservation robuste est une bombe à retardement bactérienne. Un sérum plein d’actifs mais désagréable à appliquer finira au fond d’un tiroir. L’art du formulateur est de faire travailler toute cette équipe en parfaite synergie.

Le premier ingrédient est la clé : comment la liste INCI vous dit la vérité sur votre produit

La liste INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) est bien plus qu’une obligation légale ; c’est la carte d’identité de votre produit. Sa règle d’or est simple mais fondamentale. Comme le stipule la réglementation cosmétique, « Les ingrédients doivent être indiqués dans l’ordre décroissant de quantité dans le produit ». Cette règle a une exception : les ingrédients présents à une concentration inférieure à 1% peuvent être listés dans le désordre à la toute fin. Cette simple information est un puissant outil de décryptage.

Concrètement, cela signifie que les 5 à 7 premiers ingrédients représentent souvent plus de 80% de votre formule. Si l’ingrédient « star » tant vanté sur l’emballage apparaît après le conservateur (comme le Phenoxyethanol) ou un parfum, sa concentration est probablement inférieure à 1%. Il est peut-être là pour l’effet marketing plus que pour une réelle efficacité. À l’inverse, si des actifs de qualité se trouvent en haut de liste, juste après la base (Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice…), le produit a de bonnes chances de tenir ses promesses.

Observer la liste INCI vous permet de percer à jour le « storytelling » d’une marque. Ce n’est pas une analyse chimique, mais une lecture critique de la recette.

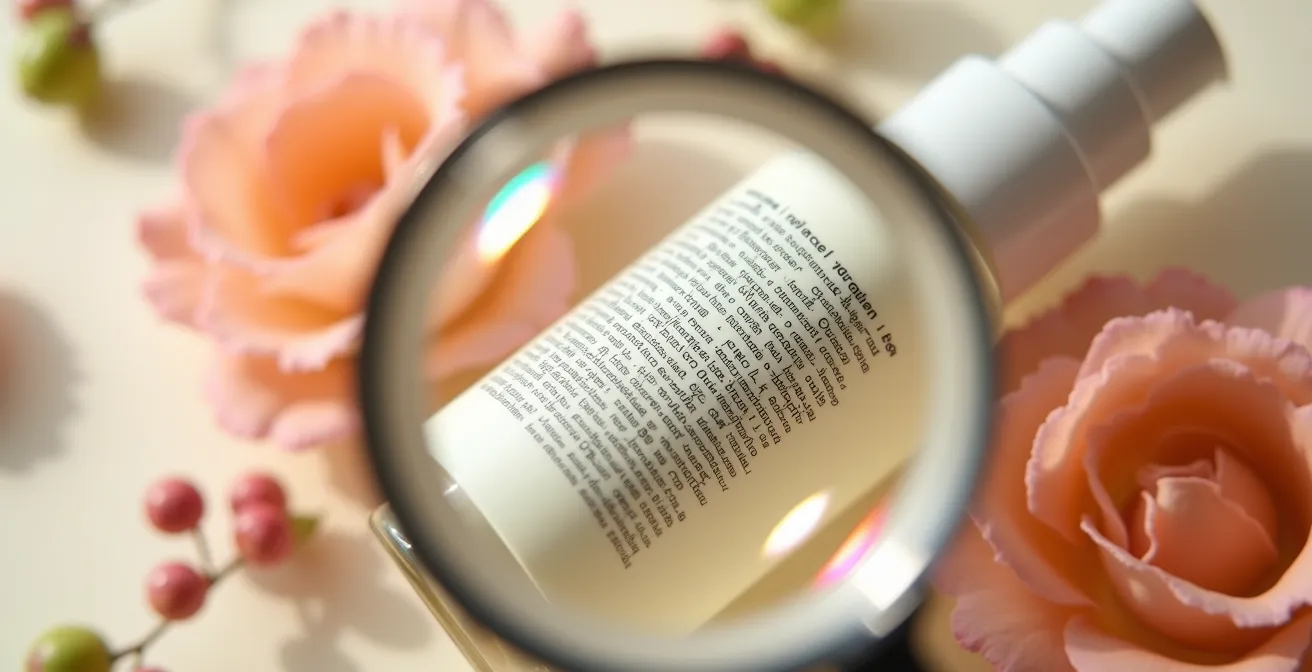

Comme le révèle cette image, se pencher sur les premiers noms de la liste est bien plus révélateur que de se fier au nom du produit. C’est dans ce premier tiers que se joue la véritable identité de la formule : est-ce une base simple avec une pincée d’actifs, ou une formule riche et concentrée ? La vérité est écrite noir sur blanc, pour qui sait la lire.

Sérum ou crème ? Pourquoi la forme de votre produit est aussi importante que sa composition

Un même actif, disons l’acide hyaluronique, n’aura pas le même effet dans un sérum aqueux léger que dans une crème riche et onctueuse. La forme galénique – le terme technique pour la structure physique du produit (gel, lotion, baume, huile…) – n’est pas un simple choix de marketing. C’est une décision de formulation stratégique qui influence la pénétration des actifs, le confort d’utilisation et l’adéquation avec un type de peau spécifique. Dans un marché cosmétique canadien en pleine croissance, l’innovation dans les textures et les galéniques est un axe de différenciation majeur.

Une crème est une émulsion d’eau et d’huile. Si la phase huileuse est majoritaire, on obtient une crème riche, parfaite pour les peaux sèches car elle est nourrissante et crée un film protecteur (occlusif). Un sérum, souvent aqueux, a une viscosité plus faible. Ses molécules pénètrent plus rapidement et en profondeur, le rendant idéal pour délivrer des actifs ciblés avant une crème. Un gel-crème offre un compromis, apportant l’hydratation de l’eau avec une sensation de fraîcheur et de légèreté, très apprécié des peaux mixtes à grasses. Chaque forme a donc une mission et une cible. Choisir la mauvaise galénique, c’est risquer d’étouffer une peau grasse ou de ne pas nourrir suffisamment une peau sèche, même si les actifs sont excellents.

Le tableau suivant, basé sur une analyse des différentes structures de produits, résume les avantages et inconvénients des formes les plus courantes pour vous aider à y voir plus clair.

| Forme galénique | Type de peau | Avantages | Inconvénients |

|---|---|---|---|

| Sérum aqueux | Mixte à grasse | Pénétration rapide, non gras | Peu hydratant seul |

| Crème riche | Sèche à très sèche | Très nourrissant, protection longue durée | Peut être trop lourd l’été |

| Gel-crème | Normale à mixte | Équilibre parfait hydratation/légèreté | Insuffisant pour peaux très sèches |

| Huile sèche | Tous types | Nutrition intense, fini non gras | Conservation plus délicate |

La prochaine fois que vous choisirez un produit, ne vous demandez pas seulement « Qu’y a-t-il dedans ? », mais aussi « Sous quelle forme est-il présenté et est-ce adapté à ma peau ? ». La réponse à cette question est tout aussi cruciale pour la performance du soin.

L’obsession du pH : le détail technique qui peut sauver ou ruiner votre peau

Le pH, ou potentiel hydrogène, peut sembler un détail technique rébarbatif, mais en formulation, c’est un paramètre absolument critique. Il influence trois aspects fondamentaux : la santé de votre peau, l’efficacité des actifs et la stabilité de la formule. La surface de la peau a un pH naturellement acide, autour de 5,5. Ce « manteau acide » est notre première barrière de défense contre les mauvaises bactéries. Utiliser un produit trop alcalin (comme certains savons traditionnels) peut perturber cette barrière, entraînant sécheresse, irritation et sensibilité.

Plus subtil encore, le pH est la clé de l’efficacité de nombreux actifs. L’exemple le plus parlant est celui de la vitamine C pure (Acide L-ascorbique). Pour qu’elle pénètre la peau et reste stable, elle doit être formulée dans un produit au pH très acide, inférieur à 3,5. C’est pourquoi les sérums à la vitamine C peuvent parfois picoter à l’application : ce n’est pas un défaut, mais une nécessité technique pour garantir leur performance. Un sérum à la vitamine C avec un pH de 6 serait peut-être plus confortable, mais il serait surtout inutile, car l’actif s’oxyderait en quelques jours.

Le pH est donc un arbitrage constant pour le formulateur entre le confort, l’efficacité de l’actif et l’équilibre de la peau. Un bon produit est un produit dont le pH a été ajusté avec précision pour optimiser ce trio, souvent à l’aide d’ingrédients comme l’Acide Citrique (Citric Acid) ou l’Hydroxyde de Sodium (Sodium Hydroxide).

Votre feuille de route pour évaluer le pH

- Achetez des bandelettes pH : Vous pouvez en trouver facilement en pharmacie au Canada, chez Jean Coutu ou Pharmaprix, pour environ 15 $.

- Prélevez le produit proprement : Utilisez un coton-tige ou une spatule propre pour prélever une petite quantité de votre sérum ou crème.

- Appliquez et attendez : Déposez le produit sur la zone réactive de la bandelette et patientez le temps indiqué (souvent 30 secondes).

- Comparez le résultat : Comparez la couleur obtenue avec l’échelle colorimétrique fournie. Le pH idéal pour la plupart des soins quotidiens se situe entre 4,5 et 6,5.

- Interprétez intelligemment : Un pH en dehors de cette plage n’est pas forcément mauvais. S’il s’agit d’un produit aux acides de fruits (AHA) ou à la vitamine C, un pH bas est normal et souhaité.

« Concentré à 10% d’acide hyaluronique » : pourquoi ce chiffre ne veut souvent rien dire

Dans le marketing cosmétique, les chiffres sont rois. « 10% de Niacinamide », « 15% de Vitamine C », « 2% d’Acide Hyaluronique ». Ces pourcentages sont devenus un argument de vente majeur, suggérant une efficacité proportionnelle. Pourtant, en tant que formulateur, je peux vous assurer que ces chiffres, sortis de leur contexte, peuvent être extrêmement trompeurs. Le secret réside dans la distinction entre l’actif pur et la solution commerciale.

Prenons l’exemple le plus frappant : l’acide hyaluronique. Cet ingrédient est une poudre qui, mélangée à l’eau, forme un gel. En laboratoire, on utilise rarement plus de 1% à 2% de poudre d’acide hyaluronique pour créer une solution mère déjà très visqueuse. Une marque qui annonce « 10% d’acide hyaluronique » ne met pas 10% de poudre pure dans son flacon (ce qui donnerait un bloc solide), mais plutôt 10% d’une solution qui, elle-même, ne contient que 1% d’acide hyaluronique. Le calcul est simple : le produit final ne contient en réalité que 0,1% d’acide hyaluronique pur. Ce n’est pas malhonnête d’un point de vue légal, mais c’est un jeu sur les mots qui induit le consommateur en erreur.

Le rôle d’un bon formulateur n’est pas de surdoser les actifs, mais de les utiliser à leur concentration optimale prouvée par les études cliniques. Pour la niacinamide, c’est entre 2% et 5%. Au-delà, on augmente le risque d’irritation sans gain d’efficacité significatif. La course au pourcentage est souvent une stratégie marketing, pas une garantie de performance.

Cette image illustre parfaitement le concept : à gauche, une solution diluée qui peut être vendue comme un « complexe » ; à droite, l’actif concentré tel qu’il est manipulé en laboratoire. Ne vous laissez plus aveugler par les gros chiffres. Questionnez-vous : parle-t-on de l’actif pur ou d’une solution ? La concentration est-elle dans la fourchette d’efficacité reconnue ?

INCI pour les nuls : la méthode pour comprendre la liste d’ingrédients de vos cosmétiques en 5 minutes

Décrypter une liste INCI peut sembler aussi complexe que de lire une langue étrangère. Mais pour un oeil exercé, c’est une mine d’informations. Nul besoin de mémoriser les milliers de substances existantes, comme celles que l’on trouve dans les bases de données d’applications. Il suffit d’adopter une méthode de triage rapide, une sorte de « scan expert » qui vous donnera 80% des informations pertinentes en quelques secondes. Voici la méthode en trois étapes que j’utilise moi-même pour une première évaluation.

- Identifier la Base (les 3 premiers ingrédients) : Regardez le trio de tête. S’il commence par « Aqua » suivi d’un humectant comme « Glycerin » ou « Butylene Glycol », vous avez affaire à une base aqueuse classique, typique des sérums et crèmes légères. Si ce sont des huiles (« Caprylic/Capric Triglyceride », « Helianthus Annuus Seed Oil »), c’est une base huileuse, signe d’un produit plus riche et nourrissant. Cette première étape vous donne l’ADN du produit.

- Repérer les Actifs Stars (avant la ligne du 1%) : Scannez la liste jusqu’à trouver les conservateurs communs (ex: Phenoxyethanol, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate) ou les parfums. Tout ce qui se trouve avant cette « ligne de flottaison » du 1% est présent en concentration significative. C’est là que vous devez retrouver les actifs promis sur l’emballage. Si votre « super-extrait-de-plante-rare » est tout à la fin, son rôle est probablement anecdotique.

- Scanner vos Drapeaux Rouges Personnels : Oubliez les listes alarmistes universelles. La sensibilité est personnelle. Vous savez que votre peau réagit mal à un certain type de parfum, à une huile minérale ou à un alcool ? C’est le moment de chercher vos « drapeaux rouges » spécifiques. Si la liste est exempte de ce qui vous irrite personnellement, c’est un excellent signe, peu importe ce qu’en disent les applications.

Cette approche pragmatique vous rend votre pouvoir de décision. Elle vous transforme en détective éclairé plutôt qu’en simple utilisateur d’une application. Vous n’analysez plus une liste, vous évaluez une recette en fonction de vos propres critères et de la promesse du produit. C’est la compétence la plus précieuse pour un consommateur averti.

À retenir

- L’intelligence d’un produit est dans sa formule globale (architecture), pas dans un seul ingrédient.

- La forme galénique (crème, sérum…) et le pH sont des choix techniques aussi importants que les actifs eux-mêmes.

- Les pourcentages marketing sont souvent trompeurs ; cherchez la concentration efficace, pas la plus élevée.

La règle d’or du DIY : l’hygiène et la conservation pour des cosmétiques sûrs

La tendance du « fait maison » (DIY) a le vent en poupe, portée par un désir de naturel et de contrôle. Fabriquer ses propres cosmétiques peut être une expérience enrichissante, mais elle comporte des risques souvent sous-estimés, notamment sur le plan de l’hygiène et de la conservation. Un produit à base d’eau (crème, lotion) sans un système de conservation efficace est un milieu de culture idéal pour les bactéries et les moisissures, pouvant devenir dangereux en quelques jours seulement.

Le plus grand danger est invisible à l’œil nu. Un produit peut sentir bon et avoir une belle texture tout en étant contaminé. L’utilisation de conservateurs à large spectre (qui protègent contre bactéries, levures et moisissures) n’est pas une « option chimique » à éviter, mais une nécessité sanitaire absolue. De même, la stérilisation du matériel, du plan de travail et des contenants est une étape non-négociable. Le « tout naturel » sans précaution est la porte ouverte aux infections cutanées.

Au Canada, la réglementation est très claire à ce sujet. Le simple fait de partager ses créations vous fait changer de statut, avec des responsabilités légales importantes. Comme le rappelle Santé Canada dans son règlement, la frontière entre hobby et fabrication professionnelle est ténue.

Dès l’instant où l’on donne ou vend une préparation DIY, même à une amie, on tombe sous le coup du Règlement sur les cosmétiques et on est considéré comme un ‘fabricant’ aux yeux de Santé Canada.

– Santé Canada, Règlement sur les cosmétiques

Cela implique de respecter les bonnes pratiques de fabrication et les exigences d’étiquetage, notamment en matière d’allergènes. La sécurité ne doit jamais être sacrifiée sur l’autel du « fait maison ». Si vous vous lancez, formez-vous sérieusement sur les techniques de conservation et les règles d’hygiène.

Clean Beauty : le guide pour trier le vrai du greenwashing et faire des choix éclairés

Le mouvement « Clean Beauty » est né d’une intention louable : proposer des cosmétiques plus sûrs, plus transparents et plus respectueux de l’environnement. Cependant, en l’absence d’une définition légale claire, le terme est devenu un fourre-tout marketing, souvent synonyme de « greenwashing ». Une marque peut se revendiquer « clean » simplement en bannissant deux ou trois ingrédients impopulaires (comme les parabènes ou les sulfates) tout en conservant une formule médiocre ou en utilisant des substituts moins étudiés.

Le véritable enjeu n’est pas de suivre des « listes noires » arbitraires, mais de comprendre ce qui garantit la qualité et la sécurité. Au Canada, Santé Canada joue un rôle actif dans la surveillance du marché. Un récent projet de vérification de conformité a montré que sur 50 produits testés (principalement importés), plusieurs ont dû faire l’objet de rappels ou d’arrêts de distribution. Cela prouve que la conformité réglementaire est un meilleur indicateur de sécurité qu’une simple allégation « clean ». De plus, des exigences d’étiquetage renforcées sur les allergènes de parfum montrent que la tendance est à plus de transparence, poussée par la réglementation et non par le marketing.

Pour s’y retrouver, les labels et certifications sont des repères utiles, à condition de savoir les lire. Ils ne garantissent pas tous la même chose, et il est intéressant de comparer les initiatives locales québécoises aux standards internationaux. Ce tableau, dont les informations proviennent d’une analyse des différents labels cosmétiques, met en lumière ces différences.

| Label | Origine | Critères principaux | Fiabilité |

|---|---|---|---|

| Produit du Québec | Local | Fabrication locale, pas de critères bio | Moyenne |

| Québec Vrai Bio | Local | 95% d’ingrédients biologiques minimum | Élevée |

| ECOCERT | International | 95% d’ingrédients naturels, 10% bio minimum | Très élevée |

| COSMOS | International | Standard européen harmonisé, très strict | Très élevée |

Un consommateur averti ne se fie pas au mot « clean », mais évalue la formule dans son ensemble, vérifie la réputation de la marque en matière de transparence et s’appuie sur des labels exigeants. La vraie « Clean Beauty » est une beauté éclairée.

En maîtrisant ces concepts, vous ne subissez plus le marketing, vous le décodez. Vous êtes désormais capable d’évaluer un produit pour ce qu’il est vraiment : le fruit d’un savoir-faire complexe. L’étape suivante consiste à mettre ce regard critique en pratique lors de votre prochain achat, en choisissant non pas le produit le plus tendance, mais celui dont la formule vous semble la plus intelligente.